子どもの頃夢中になったこと、今も好きで心ひかれるもの、そんな「わくわく」を燃料にして学んでみませんか?

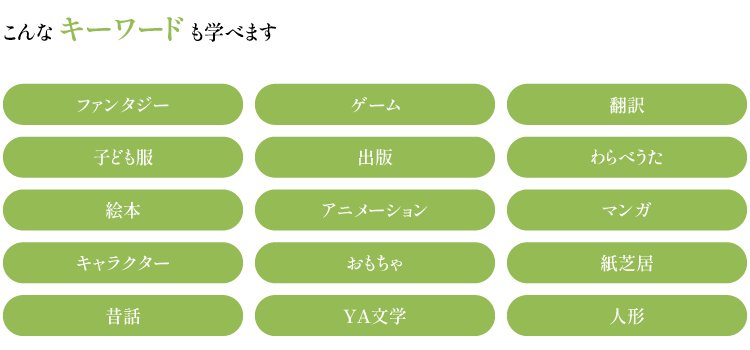

Keywords for Learning

好きなコト、身近なモノが大学の学びにつながる

3つの特色

好きをきっかけに探って、考えてみる

絵本や童話、ファンタジー、アニメにゲーム、おもちゃやおまけ、キャラクター、テーマパーク……。子どもの頃に夢中になったものは何ですか?今も好きで楽しんでいるものもあるでしょう。自分の興味を深めることで、その魅力の理由を探ります。

子どもと大人が共有する文化を探究する

アニメ、マンガ、ゲーム、キャラクターなど、子どもと大人が共有する日本発の文化が国際的な広がりをみせています。ボーダーレス化・グローバル化する文化の多様性について考え、次世代につながる新しい文化の可能性を探究します。

人間の原点である〈子ども〉の視点から文化を創造する

人間の原点である〈子ども〉の視点に立って文化を見直します。子どもを通して伝承されてきた文化や、次世代を担う子どもの視点を生かした文化を手がかりに、その創造に関わる力を養います。

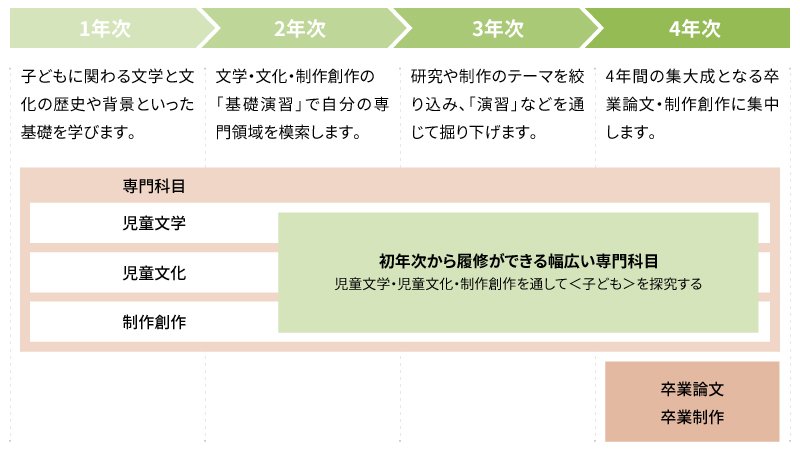

4年間の学び

1年次

子どもに関わる文学と文化の歴史や背景を学ぶ

学びの基礎を修得する必修科目「児童文学入門」「児童文化入門」が置かれています。「児童文学入門」では、昔話、ファンタジー、幼年文学、YA文学等を、「児童文化入門」では、子どもの遊び、施設、おまけ、お菓子、紙芝居等を取り上げます。絵本やアニメは、文学・文化の両面から扱います。

そのほか、世界各国の児童文学論や、「おもちゃ論」「人形文化論」「キャラクター論」「アニメーション制作」等の専門的な授業が1年次から選択可能です。

2年次

「基礎演習」で自分の専門領域を模索

児童文学、児童文化、制作創作の3分野に分かれたゼミ形式の必修科目「基礎演習」が開かれます。各自の興味・関心に合わせて半期ごとに異なる演習の授業を選択し、研究や制作創作の基礎的な知識や技能を学びつつ、自身が専門としたいことは何か、それを深掘りしたり表現したりするにはどのようなアプローチが適しているのかを模索します。

さらに、「ライトノベル論」「少女マンガ論」「絵本制作」等の専門科目も選択できるようになります。

3年次

「演習」を中心に、研究や創作のテーマを絞り込む

「基礎演習」から見えてきた自身の関心事を踏まえて、専任教員が担当するゼミに所属し、卒業論文や卒業制作に繋がる研究や制作のテーマを絞り込んでいきます。多彩な選択科目で専門性を高める一方、特にゼミの主体となる必修科目「演習」では、児童文学、児童文化、制作創作に関する知識や技能をさらに磨いていくために、分担研究、口頭発表、キャラクター制作、展示といった活動に取り組み、研究や制作の土台作りを行っていきます。

4年次

4年間の集大成となる卒業論文・制作創作に集中

集大成となる卒業論文や卒業制作に取り組みます。ゼミを担当する教員の指導のもと、各自の研究テーマを探究して論文に仕上げたり、絵本やアニメーション等の作品を制作したりします。<世界に一つ>だけの卒業論文や卒業制作は、児童文化学科で学んだ自信と誇りをもたらすとともに、卒業後の人生を生きる支えとなってくれるはずです。

TOPICS

「児童文学」「児童文化」「制作創作」から構成されるユニークな授業

児童文学

『ぐりとぐら』から『ハリー・ポッター』まで、昔話、絵本、童話、ファンタジー、YA文学、ライトノベルなど、海外や日本の児童文学の多様な作品を幅広く取り上げ、マンガ、アニメ、舞台などさまざまなメディアと連動した「物語」文化を探求します。

児童文学に関する授業

- 児童文学・日本

- 児童文学・アメリカ

- 児童文学・イギリス

- 児童文学・フランス

- 児童文学・ドイツ

- 児童文学・北欧

- 児童文学・韓国

- 伝承文学

- 絵本論

- 幼年文学

- YA文学

- ライトノベル論 など

児童文化

世界的にも広がっている、日本発の「かわいい」って何でしょう?

絵本や紙芝居、漫画・アニメ、おもちゃや人形、ゲームやテーマパークなどを対象として、キャラクターやグッズ、遊び場の広がりも視野に入れた「表象」「遊戯」文化を読解します。

児童文化に関する授業

- 絵本文化論

- おもちゃ論

- 人形文化論

- 少女マンガ論

- アニメ論

- サブカルチャー論

- 児童文化・子ども論

- 児童文化・紙芝居

- キャラクター文化研究

- ストーリーテリング研究 など

制作創作

一冊の絵本を作り上げることは、もう一つの世界を創り出すこと。それは、子どもや大人にとってどのような意味をもたらしてくれるのでしょう。絵本や童話、おもちゃ、アニメーション、キャラクターなどを実際に「作る」ことを通して、技術だけでなく「表現」する力を身に付けます。

制作創作に関する授業

- 絵本制作

- 映像制作

- アニメーション制作

- 創作演習

- 出版演習

ピックアップ授業

アニメーション制作B

タブレットやスマートフォンを使ってコマ撮りの手法を用いたアニメーションを制作する演習です。切り紙を使った半立体的アニメや粘土の人形を使った立体アニメーションなどを制作します。

ライトノベル論

若い読者を小説にいざなうライトノベル。その特徴に迫るため、現代日本の有力な活字コン

おもちゃ論A

子どもと大人、伝統と流行、アナログとデジタル、性別、国籍、障害の有無等の境界を超えて広がる「おもちゃの力」を、玩具やゲームを実際に遊びながら探究する授業です。

児童文化・紙芝居

ストーリーとイラスト、読み手のパフォーマンスによって成立する紙芝居は、日本独自のメディアとして発展した児童文化財。さまざまな作品を鑑賞し、実演技術の基礎を身に付けます。

伝承文学

世界のさまざまな地域に存在する類似の構成やテーマをもつ昔話を取り上げ、シンデレラ型の昔話、人間が異界を訪問したことを語る昔話、といったテーマに沿って考察し、昔話についての理解を深めます。

人形文化論A

演劇、映画、アニメ、漫画、小説等の表象文化における人形を分析し、その今日的意義について多角的に検討する授業です。教室に学生が人形を持ち込み、その来歴等をインタビューする人形参観も実施しています。

少女マンガ論

少女マンガの前身である少女小説、さらには少女という概念の誕生までさかのぼって少女メディアの歴史を学びます。それにより「研究対象としての少女マンガ」との出会いが生まれ、作品との付き合い方もぐっと深まります。

YA文学

中高校生以上をおもな読者対象とするYA(ヤングアダルト)文学について、テーマや表現手法に着目しながら多角的に学び、批評する力を身につけます。 マンガ化、映像化された作品との比較分析も行います。

卒業論文題目(2024年度)

| 分野 | 題目 | 副題 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 卒業論文 | うちの子文化に見るアバター論 | ━更新される人形遊びのステージ━ |

| 2 | 卒業制作 | 『いちご大福うさぎ』(ぬいぐるみ・アニメーション) | |

| 3 | 卒業論文 | 擬人化作品の特徴と魅力 | ━『はたらく細胞』を中心に━ |

| 4 | 卒業制作 | 『いっしょ』(絵本) | |

| 5 | 卒業論文 | プリキュアにおける「敵」 | ~敵の末路が示す戦いの本質~ |

| 6 | 卒業論文 | ままごと遊びの道具と想像力の関係性 | ━道具のファジー性と象徴能力を通して━ |

| 7 | 卒業論文 | グリム童話における「眠り」 | ~眠りと物語のつながり~ |

| 8 | 卒業論文 | カプセルトイのビジネス戦略 | |

| 9 | 卒業制作 | 『ふたりのレシピ』(漫画) | |

| 10 | 卒業論文 | 「モファットきょうだい」シリーズ論 | ━エレナー・エスティスの描写力に着目して━ |

| 11 | 卒業論文 | アイドル練習生の未熟さと成長に見るファンとの関係性 | ━ハロー!プロジェクトの研修生システムを通して━ |

| 12 | 卒業論文 | なぜロールパンナは武器を使うのか | ━『それいけ!アンパンマン』における正義と悪━ |

| 13 | 卒業論文 | 実写映画『ナルニア国物語』における4人の象徴と役割 | |

| 14 | 卒業論文 | 『プリキュア』シリーズにおける許しと相互理解 | ~『僕のヒーローアカデミア』を参照して~ |

| 15 | 卒業論文 | 『ピースと幸せのたね』(絵本) | |

| 16 | 卒業論文 | シルバニアファミリーの変化を読む | ~ファミリーからベイビーへ~ |

| 17 | 卒業制作 | 『あつまれ!ドールスタジオ』(おもちゃ) | |

| 18 | 卒業制作 | 『さがして!!チュロス』(さがしもの絵本) | |

| 19 | 卒業論文 | 食べることの意味 | |

| 20 | 卒業制作 | 「もちデビとクロミちゃん」(シールブック) | |

| 21 | 卒業制作 | 『ハリー・ポッターのネイルチップBOOK』(冊子) | |

| 22 | 卒業論文 | 日本昔話における禁令 | ━栃木・群馬、新潟の場合━ |

| 23 | 卒業論文 | 『ライラの冒険』におけるダイモンと登場人物の関係 | |

| 24 | 卒業論文 | ダールが描く世界はなぜ「面白い」のか | ━ ━『マチルダは小さな大天才』論━ ━ |

| 25 | 卒業制作 | 「SWEET DREAMS」(キャラクターグッズ) | |

| 26 | 卒業制作 | 『girl and the dream』(布絵本) | |

| 27 | 卒業論文 | 災害から生まれたキャラクター ソックモンキーおのくんの力 | |

| 28 | 卒業論文 | 『すずめの戸締まり』作品研究 | ~災害を受け止めるとは~ |

| 29 | 卒業論文 | 『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』における死の描写 | ~舞台少女への影響と物語上の役割~ |

| 30 | 卒業論文 | ヨーロッパの民話における親子関係 | |

| 31 | 卒業論文 | 新旧アニメ『ドラえもんのび太と鉄人兵団』の比較研究 | |

| 32 | 卒業論文 | 映画「ハリー・ポッター」シリーズの制作手法 | ~スタジオツアー東京に着目して~ |

| 33 | 卒業論文 | 『千と千尋の神隠し』のメッセージ性 | ━食事シーンを通して伝えていること━ |

| 34 | 卒業制作 | 『ごんちゃんとたいふうのひ』(絵本) | |

| 35 | 卒業論文 | 変身ベルトの不変性と可変性 | ━仮面ライダーベルトの熱量を探る━ |

| 36 | 卒業制作 | 『わたしのはなし』(絵本) | |

| 37 | 卒業制作 | 「どりぃむ」(衣装) | |

| 38 | 卒業制作 | 「Sugar Castle」(画集) | |

| 39 | 卒業論文 | 駄菓子屋と駄菓子のこれまでとこれから | |

| 40 | 卒業論文 | 絵本で広げる空間の魅力 | ━ヒルトン東京お台場との産学連携を手がかりに━ |

| 41 | 卒業制作 | 『Jam Cat』(コラボカフェメニュー) | |

| 42 | 卒業論文 | 癒しキャラクターの魅力を探る | ━リラックマシリーズにおけるコリラックマに着目して━ |

| 43 | 卒業制作 | 『なんてすてきな、』(イラストエッセイ) | |

| 44 | 卒業論文 | 結婚する「たまごっち」 ~遊び方の変化・死生観の変化~ | |

| 45 | 卒業論文 | 遊具と子どもの遊び | ━遊具の改善に向けて━ |

| 46 | 卒業論文 | アニメ『カードキャプターさくら』の魅力 | ~ファッションブックとしてのバトルコスチューム~ |

| 47 | 卒業論文 | 『これ、なにいろ?』(絵本) | |

| 48 | 卒業制作 | 『はぴちゃん、夢のファッションショー』(布絵本) | |

| 49 | 卒業論文 | 「#ガチャ活」現象を読む | ~コンプリートから自己表現へ~ |

| 50 | 卒業制作 | 「森へ行こう」(アニメーションミュージックビデオ) | |

| 51 | 卒業論文 | 『ワンタメミュージックチャンネル』の先駆性 | ━今を先取るゲームの解読━ |

| 52 | 卒業論文 | 小学校教育と遊び ━幼小接続を中心に━ | |

| 53 | 卒業論文 | 映像作品から見るすみっコぐらし | ~声を出さないという個性~ |

| 54 | 卒業制作 | 「はんちゃん」(絵本・アニメーション) | |

| 55 | 卒業論文 | 「みつばちの女王」(グリム童話絵本) | |

| 56 | 卒業制作 | 「キャメル」(キャラクターぬいぐるみ) | |

| 57 | 卒業論文 | けん玉の持続性と拡散力 | ━現在から未来に向けて━ |

| 58 | 卒業制作 | 「いかにゃんこ」(アニメーション) | |

| 59 | 卒業論文 | 映像を遊ぶ『ポプテピピック』の特異性 | 新しいパロディの受容 |

| 60 | 卒業論文 | 新クトゥルフ神話TRPG「まじっく・ぱにっく!?」 |

必修外国語

英語

(選択外国語:フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語)

取得可能資格等

- 司書

- 登録日本語教員養成プログラム ※1

- グローバルビジネスプログラム ※2

- ホスピタリティ・マネジメントプログラム ※2

- 数理・データサイエンス・AI教育プログラム ※2

- ジェンダープログラム ※2

- 社会課題プログラム ※2

- おもちゃインストラクター ※3

※1 所定の単位を修得し、修了すると、「登録日本語教員」の資格取得に必要な基礎試験が免除されます。

※2 所定の単位を取得すると、本学発行の「修了認定書」が授与されます。

※3 所定の講座を受講後、特定非営利活動法人芸術と遊び創造協会から認定証が授与されます。

卒業後の進路

【卸売業、小売業】

PANDORA Jewelry Japan株式会社/岡谷鋼機株式会社/株式会社ハピネット/三井物産マシンテック株式会社/株式会社新宿高野/株式会社ボッテガ・ヴェネタジャパン/三菱UFJトラストビジネス株式会社/株式会社和光

【金融業、保険業】

さくら損害保険株式会社/ホンダ開発株式会社/日本生命保険相互会社 【情報通信業】株式会社サイバーエージェント/株式会社新潮社

【製造業】

岩代鋼材株式会社/山崎製パン株式会社

【教育、学習支援業】

学校法人三幸学園/株式会社東急キッズベースキャンプ

【医療、福祉】

株式会社日本保育サービス/一般財団法人東京社会保険協会

【運輸業、郵便業】

ANAテレマート株式会社

【建設業】

高砂熱学工業株式会社

【公務】

調布市役所

学科長メッセージ

「心の養分」としての児童文化

楽しくてたまらなかった遊び、友達だった人形やおもちゃ、異世界に連れて行ってくれた絵本や児童文学、夢中になったマンガやアニメ、好きだったキャラクター等、子どもの頃に出会った文化が私達の心を育ててくれました。そして今、それらは子どもだけでなく大人の心にも働きかけ、人としての在り方を考えたり人間社会を問い直したり、楽しみながら「生きる」力を与えてくれています。

私達の心にある<子ども>力を養分にして創られた文化が「児童文化」です。アニメやキャラクター等日本発の「児童文化」は、年齢・性別・国籍を超えて広がっています。そんな力の源を学んで身につけて、卒業後の社会や自身の生き方につなげてみませんか? 児童書・おもちゃ・アニメ・ゲーム関連の会社だけでなく、修得した発想力・共感力・表現力が一般企業でも活かされていますし、クリエイターの道を歩む人もいます。「好き」をきっかけに楽しく学んで「心を養う力」を育てていきましょう!

森下 みさ子

Recommend

こちらもご覧ください。