白百合女子大学は、シャルトル聖パウロ修道女会(Soeurs de Saint Paul de Chartres)を設立母体としています。この修道会は17世紀末にフランスのシャルトル市郊外の小さな村ルヴェヴィル・ラシュナールで誕生しました。創立者となる若き司祭、ルイ・ショーヴェ神父がこの村の教会の主任司祭として赴任してきたのがその始まりです。当時のフランスの農村は飢饉や疫病の度重なる流行などもあり、人々は貧しさや病に苦しんでいました。病人や困窮者の悲惨な状況にこころを寄せると共にその奥にあるこころの飢えにも心を痛めたショーヴェ神父は、子どもたちに読み書きを教えつつ、病人や困っている人々の世話を通して社会に奉仕することの重要性を村人たちに呼びかけたのです。

白百合のルーツ ― 330年前のフランスで

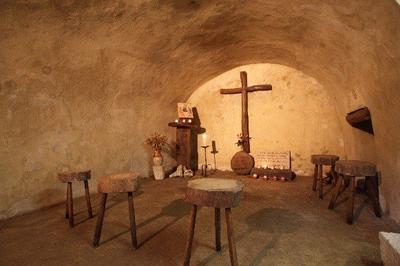

ルヴェヴィル村の教会

最初の教室

それに最初に応えたのがマリ=アンヌ・ド・ティイと十代の二人の若い娘、マリ・ミショーとバルブ・フコーでした。二人は1696年、揺籃の家となる最初の教室でこどもたちの教育を始め、マリ・ミショーは教師として、バルブ・フコーは看護師として奉仕しました。以後、彼女たちに続く娘たちが次々と共同体に加わり、子どもたちへの教育と、貧しい人たち、病人に対しての奉仕を続けていきました。こうして、この「学校の娘たち」の会は静かに育っていったのです。

ルヴェヴィル村にある最初の教室

シャルトルへ

「学校の娘たち」は1708年にシャルトルに招かれ、司教パウロ・ゴデ・デ・マレ師によって「シャルトル聖パウロ修道女会」と名付けられました。1727年、招きに応えてフランス領ギアナへ派遣されたのを皮切りに、ヨーロッパ諸国、アジア、アフリカ、アメリカ大陸へとスールたちの活動の場は広げられていきました。ルヴェヴィルでの創立から約330年を経て、シャルトル聖パウロ修道女会の会員たちは現在42カ国で教育、看護・医療などの活動に従事しています。

シャルトルにある母院

日本での活動

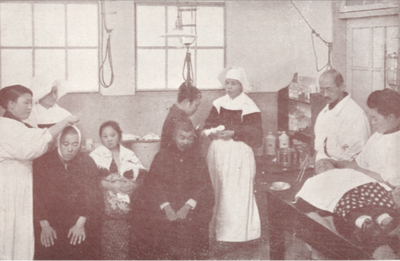

日本には1878年(明治11年)、オズーフ司教の要請に応えて、Sr.マリ・オウグスト、Sr.マリ・オネジム、Sr.カロリヌの3人の修道女が函館に到着し、孤児の世話、施療院、教育などの活動に従事しました。医療の心得のあった修道女たちは病人の看護や薬の処方にもあたり、多くの人たちを助けました。

その後、数多くの修道女が来日し、東京神田に、続いて函館に後の白百合学園となる学校が創設されました。現在、北海道、岩手、宮城、東京、神奈川、熊本の各地で教育と社会福祉の分野で奉仕しています。

函館の施療院での治療の風景

大学の設立

第二次世界大戦後、女性の高等教育のニーズが高まり、白百合女子専門学校、白百合短期大学を経て、かつてはツムラの薬草園であった調布市仙川の地、緑が丘に、1965年4月、白百合女子大学が開学しました。初代学長であったメール・クララ三島初江先生は、修得した知識を愛に変えることの大切さを次のように述べられています。

大学において学び、習得した知識は、愛に変えられなければなりません。それは将来、家庭や生活において周囲に喜びと慰めを与えることによって愛となります。そこで学ぶ女性たちは修得した知識を愛に変えて社会に貢献してくれることを信じております。

本学の敷地は、美しい大自然の中に求めることができました。緑が丘にかがやく希望は白百合の花――将来、摂理的にここに集まってくる学生たちはもうすでに私どもの想いの中に愛されております。真理の前にすぎさることのない善、善のみのりなる美に向かって学園の当初から続けられたこの行進は、白百合女子大学の総員によって受け継がれ、永遠に続けられなければならないのでございます。

この精神は現在の白百合女子大学に脈々と受け継がれています。

初代学長メール・クララ三島初江