子どもは身近な人やモノと出会って、さまざまな能力を自ら獲得していきます。教育・保育を通して子どもの成長を支援し、子どもの未来を育んでみませんか?

Keywords for Learning

好きなコト、モノが大学の学びにつながる

3つの特色

幼児教育・児童教育の2コースで資格取得

乳幼児期の教育・ケアの知識や技術を習得し、幼稚園教諭・保育士を目指す「幼児教育」、小学校での教育活動を創る力を養い、小学校教諭を目指す「児童教育」の2コースで専門性を養成します。

※2年次から他コース履修も可能

保育・教育現場に赴いて学ぶ体験学習科目が充実

2コース共に、初年次から園や小学校の保育・教育に触れる体験学習を用意。

大学と現場を往復し、成長を目指します。早期からの実地体験により、円滑に保育・教育実習に進むことができます。

保育・教育の在り方を多面的に学べるカリキュラム

子ども理解の深化に役立つ児童文化学科・発達心理学科の授業を「隣接領域科目」として履修可能。子どもの心身共に健やかな成長を促す保育・教育の在り方を多面的に学んでいきます。

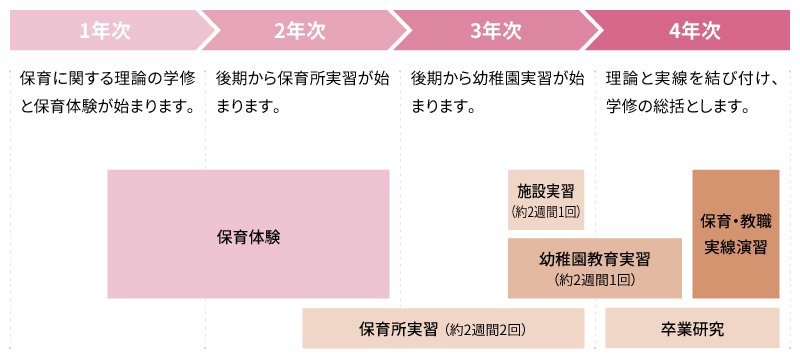

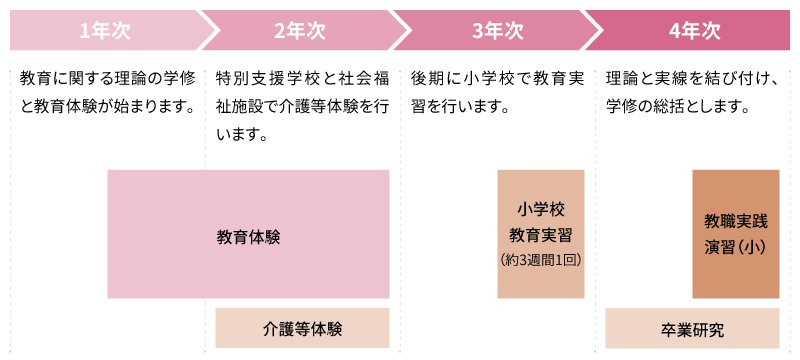

4年間の学び

1年次

早期の「現場体験」で、2年次以降の実習を円滑に

1年次から、調布市内や近郊の保育所や小学校で継続して「保育体験」「教育体験」を行います。体験で感じたことや疑問に思ったことなどは、大学での授業でしっかりと振り返ります。授業で学んだ理論と現場で実際に体験したことを結び付けながら、子どもの心身の発達や教育・保育の有り方、職務などに対する理解を深めます。

2年次

実習に向けた学びがスタート

幼児教育コース、児童教育コース、各コースとも保育実習、教育実習に向けての学びが始まります。幼児教育コースでは、「保育実習指導」で保育所実習に向けて現場で十分な学びが得られるための学習が始まります。児童教育コースでは、「介護等体験」において、特別支援学校と社会福祉施設での体験学習を実施します。

3年次の学びにつながる「初等教育基礎演習」では、各教員がそれぞれの専門領域からトピックスを持ち寄り、ローテーションで指導をしていきます。

3年次

実習が本格化。現場体験を通して自分なりのテーマを模索

3年次から始まる「初等教育演習」では、保育・教育の在り方や子どもの育ちへの課題、教育研究など、現場体験を通して気付いた自分なりのテーマについて学びを深めていきます。そして幼児教育コースでは幼稚園での「教育実習(幼・小)」が、児童教育コースでは小学校での「教育実習(幼・小)」が始まります。事前指導では、指導案を実際に作成し、模擬保育・授業を行います。実習後は実習中に感じた課題について報告し合いながら幼稚園教育・小学校教育の現状を探ります。

4年次

4年間の集大成、保育の教育に関する卒業研究に取り組む

1年次から3年次までの学びと実習での経験を結び付け、保育・教育現場で生じる問題に対する専門的研究を4年次で進めます。課題解決に求められる研究視点や手法に学び、卒業研究につなげていきます。研究したいテーマを決めて、論文にまとめたり作品を制作したり、指導教員とじっくり話しながら追究していきます。

TOPICS

地域連携のイベント企画・実践を通して「教える楽しさ」を実感。

学生が活動内容を企画し、大学を訪れた子どもや保護者と一緒に楽しみます。授業での学びを地域に還元する場として、幼児・児童対象の「エデュテイメント大学」と乳幼児対象の「りすぶらん・あんふぁん」を実施。

授業紹介ショート動画

▲「授業のリアルを覗こう!社会」

▲「授業のリアルを覗こう!図画工作」

ピックアップ授業

保育内容演習(表現)

保育者は子どもの表現を受けとめ、もっと表現したいという気持ちを育てることが求められます。さまざまな楽器に触れながら、自分自身が音を楽しむ経験を重ね、「表現」への理解を深めていきます。

卒業研究

3 年次の初等教育演習で、保育・教育の在り方や子どもの育ちに関する課題について調べ、視野を広げます。さらに4 年次では、各自で研究テーマを設定。教員からの個別指導を受け、卒業研究に取り組みます。

子どもの食と栄養

この授業では、食生活の意義や栄養の基本的知識を学び、子どもの発育・発達と食生活の関連について理解を深めます。多目的演習室で、離乳食作りも行います。

領域言葉

保育現場では、様々な言語表現教材が役立ちます。パネルシアター、ペープサートなどを作成し、授業内で発表し合うことで、教材研究につなげます。牛乳パックなど身近な素材を使っての人形も作ります。

初等算数科指導法

科目「算数」の内容を小学校学習指導要領等から理解し、算数における数学的活動の重要性などについて理解を深めます。実際に模擬授業を行って実践的指導者としての立場を経験するとともに、学習者の視点に立ったものの見方や考え方を広く認識できるように進めます。

体育

学生自身がさまざまな運動を経験することにより、運動の楽しさを体感します。その上で、子どもの発育発達を踏まえた活動内容や環境設定、指導のポイントなどについて学び、活動を組み立てる力を身につけていきます。

図画工作

授業で行う造形体験を通し、自身も描くことやつくることを楽しみ、その過程で大人と子どもの表現の違いを知り、素材や用具について理解と配慮を考察していきます。美術演習室は、思いおもいの造形体験をたっぷりと味わうことができる空間となっています。

初等国語科指導法

科目「国語」の教科の構造や内容と指導目標の理解を深め、授業を実践する力を養います。児童が主体的に「国語」の授業に参加し、言語能力を培うために教材研究と発問構成や取り入れる言語活動を学び、模擬授業を通して、実践的指導力を養います。

卒業論文題目(2024年度)

| コース | 題目 | 副題 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 幼児教育 | 保育所における午睡環境についての一考察 | |

| 2 | 幼児教育 | 少子化対策における基礎自治体の役割について | ~調布市の取組から~ |

| 3 | 幼児教育 | 日本のモンテッソーリ教育が抱える課題 | |

| 4 | 児童教育 | 不登校の児童生徒とその保護者が求める環境 | |

| 5 | 幼児教育 | 保育現場に置かれているぬいぐるみについての一考察 | |

| 6 | 幼児教育 | 被養育体験が及ぼす子育てへの影響について | |

| 7 | 幼児教育 | 親の養育態度が子どもに及ぼす影響について | ―子どもの自己肯定感に注目して― |

| 8 | 幼児教育 | 子どもが保育者と関わることで培われる色彩感覚の形成について | ~保育者養成校に在籍する大学生の色彩感覚からの考察~ |

| 9 | 幼児教育 | 女子大学生の香りの効果と気分 | |

| 10 | 幼児教育 | 遊びが子どもにもたらす影響についての一考察 | |

| 11 | 幼児教育 | 「虐待を受けた子どもに対する各機関での支援とその連携についてーまとめに代えて」 | |

| 12 | 幼児教育 | 富士見市における障がい者の労働と雇用 | |

| 13 | 幼児教育 | 「幼保一元化の課題と展望について」 | |

| 14 | 児童教育 | 小規模校の現状と課題 | |

| 15 | 幼児教育 | 音楽の心理的効果について | |

| 16 | 児童教育 | 夢をもつことは難しいことか | ―少年非行をもたらす環境の改善を見据えた学校・地域・家庭の教育について- |

| 17 | 幼児教育 | 児童養護施設退所者におけるアフターケアの重要性と課題について | |

| 18 | 児童教育 | 小学校の教員を目指す大学生が身につけるべき金融リテラシーとは | |

| 19 | 児童教育 | 第3学年外国語活動における「学ぶ楽しさと必要感のある授業」提案 | ~「言語活動」に焦点を当てて~ |

| 20 | 児童教育 | ネットの友達・リアルの友達 | ―インターネット・ゲームを通じた友人関係の形成について― |

| 21 | 児童教育 | 全ての子どもが自分の意志・判断を大切にして学ぶことができる授業の実現を目指して | ~社会科における「自己調整学習」に着目して~ |

| 22 | 幼児教育 | 【子どもとペット】 | |

| 23 | 児童教育 | よさこい文化の継承についての一考察 | |

| 24 | 幼児教育 | 絵本の魅力とは ―長く読み継がれている絵本の特徴に注目してー | ―長く読み継がれている絵本の特徴に注目してー |

| 25 | 幼児教育 | 幼児期における人間関係を育むための一考察 | ~映画『劇場版銀魂 新訳紅桜編』を参考に~ |

| 26 | 幼児教育 | 乳児のおもちゃと発達の関係性 | ―日本と海外の比較研究からー |

| 27 | 幼児教育 | こども食堂の背景と今後の課題 | |

| 28 | 幼児教育 | 支援が必要な子どもたちの現状と課題 | |

| 29 | 幼児教育 | 保育者の子どもへの関わり方の考察 | ~アイドルの大切にしている顧客対応から~ |

| 30 | 幼児教育 | 保育におけるICTの活用状況について | |

| 31 | 幼児教育 | 幼児教育における5歳児の自立心について | ~サンドボックスゲームのマインクラフトの活用による自己選択・自己決定を想定して~ |

| 32 | 児童教育 | 「主体的・対話的で深い学び」を実現するために | ―話し合い活動を活性化するジグソー法に注目してー |

| 33 | 幼児教育 | 自閉スペクトラム症(ASD)児との向き合い方 | ー誰もが過ごしやすい社会づくりのためにー |

| 34 | 児童教育 | 日本の小学校におけるスタートカリキュラムの検討:小1プロブレムを踏まえて | |

| 35 | 幼児教育 | 保育所における幼児の咀嚼回数と健康について | ~幼児童謡「アイアイ」を取り入れた保育の検討~ |

| 36 | 幼児教育 | 父親の育児参加が母親に及ぼす影響 | |

| 37 | 幼児教育 | 放課後等デイサービスにおける効果的な療育プログラムの提案 | ~柔道運動療法に注目して~ |

| 38 | 児童教育 | ゲーム依存の実態と影響 | ―教育現場における予防と対策― |

| 39 | 幼児教育 | 保育者の子どもに対するコミュニケーションについての考察 | ~KPOPアイドルのファンの対応に基づいて~ |

| 40 | 児童教育 | ADHDの児童における インクルーシブ 教育 について | |

| 41 | 児童教育 | 小学校建築の可能性と課題 | |

| 42 | 児童教育 | 法を学んで自分を助けるためのカードゲーム作成 | —No Body Can Help You Better Than You の試行調査から— |

| 43 | 幼児教育 | 障害児保育における支援のあり方について | |

| 44 | 幼児教育 | おもちゃから見る時代の変化 | |

| 45 | 児童教育 | 問題解決について | ―答えのない問題に関わる討論をめぐって― |

| 46 | 児童教育 | 学校と家庭を繋ぐ連携機関の大切さに関する一考察 | |

| 47 | 幼児教育 | 幼児期における音楽的コミュニケーションを通した「豊かな感性と表現」の育み | ~ロック・ミュージックが表現の言語化を促す可能性について~ |

| 48 | 幼児教育 | 新宿区における学童保育の現状と課題 | |

| 49 | 児童教育 | 日本と海外の教育を比べて考える | |

| 50 | 児童教育 | 「児童の学びを止めない方法:学校に行けないときの支援に関する考察」 | |

| 51 | 児童教育 | 小学校教育におけるジェンダー問題について | |

| 52 | 幼児教育 | 幼児期における家庭教育支援について | |

| 53 | 幼児教育 | 絵本によって育まれる想像力について | ~パンどろぼうの予想外の展開をもとに~ |

| 54 | 児童教育 | 表現する(描く・作る)ことが自己肯定感に与える影響について | 図画工作の教育的意義に着目して |

| 55 | 幼児教育 | 乳児と音 | ー音の鳴る玩具を用いた保育実践ー |

| 56 | 幼児教育 | 子どもの玩具における本物志向について | ーリアリティさのある玩具の魅力ー |

| 57 | 幼児教育 | 料理を通した5歳児の相手の幸福を願う気持ちの育みについて | ~おもてなしの気持ちをもったお菓子作りの経験から~ |

| 58 | 児童教育 | 「個別最適な学び」のための授業改善 | ~小学校第2学年国語科の単元「さけが大きくなるまで」を事例として~ |

| 59 | 幼児教育 | 子どもの英語教育について | ―幼児期の早期教育に関する考察― |

| 60 | 幼児教育 | 保育士による不適切な保育の現状と課題 | |

| 61 | 幼児教育 | 子どものアレルギーについて | |

| 62 | 幼児教育 | 神奈川県に住む外国籍の子どもと家庭への支援 | |

| 63 | 児童教育 | 非認知能力とその効果についての理解と子どもの教育 | |

| 64 | 幼児教育 | 保育者のマインドセットによる保育の質の向上について | ~メインダンサー&バックボーカルグループ「超特急」の目標をかかげて意識を共有したことによる変革から~ |

| 65 | 幼児教育 | 放課後等デイサービス事業の現状と課題 | |

| 66 | 幼児教育 | スマートフォンによる育児の現状と課題 | |

| 67 | 幼児教育 | 保育でのヨガの有効性と今後の可能性 | ー絵本と映像を活用した実践の提案ー |

| 68 | 幼児教育 | 虐待における保育所の役割について | |

| 69 | 幼児教育 | 養育における親の態度が子どもに与える影響について |

必修外国語

英語

(選択外国語:フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語)

取得可能資格等

- 幼稚園教諭一種

- 小学校教諭一種

- 保育士

- 社会福祉主事 任用資格 ※1

- 司書

- 司書教諭 ※2

- 登録日本語教員養成プログラム ※3

- グローバルビジネスプログラム ※4

- ホスピタリティ・マネジメントプログラム ※4

- 数理・データサイエンス・AI教育プログラム ※4

- 児童英語プログラム ※4

- ジェンダープログラム ※4

- 社会課題プログラム ※4

※1 初等教育学科にて所定単位を修取することで得られます。

※2 司書教諭は、教職課程履修者(小・中・高)が履修できる課程です。

※3 所定の単位を修得し、修了すると、「登録日本語教員」の資格取得に必要な基礎試験が免除されます。

※4 所定の単位を取得すると、本学発行の「修了認定書」が授与されます。

主な卒業後の進路(2024年度卒業生)

【小学校】

文京区教育委員会/東京都教育委員会/千葉県教育委員会/さいたま市教育委員会

【保育所】

社会福祉法人東京家庭学校/ライクキッズ株式会社/株式会社ポピンズエデュケア

【幼稚園】

学校法人渓学園 かおりKaruna認定こども園/学校法人日本女子大学 日本女子大学附属豊明幼稚園

【地方公務】

世田谷区役所/大磯町役場/警視庁/昭島市役所

【児童福祉施設 他】

株式会社LITALICO

【国家公務】

東京国税局

【一般企業】

公立学校共済組合/日本郵政株式会社/東急リゾーツ&ステイ株式会社/パークタワーホテル株式会社 パークハイアット東京/クラブツーリズム株式会社/KCJGROUP株式会社/株式会社菱友システムズ/NTT東日本グループ会社/明治安田オフィスパートナーズ株式会社/住友生命保険相互会社 東京本社/ジブラルタ生命保険株式会社/三井不動産リアルティ株式会社/東銀リース株式会社

学科長メッセージ

初等教育学科は2016年度に開設された、白百合女子大学の中で最も新しい学科ですが、今年で開設10年目を迎えます。この間、多くの保育者、小学校教員等を保育・教育現場に輩出してきました。現代社会において保育者や教師に求められている力は、学びの主体としての子どもが、自ら主体的、能動的に行動でき、模範解答がないと言われているこれからの時代を自立的に生きていけるよう援助できる力です。そのためには、一般的イメージとして定着している「教師が教え=子どもが学ぶ」という教育行為の構造そのものを見直すことも必要です。この見直しを行うに当たり、保育・教育現場で体験を通して学ぶことに大きな意味があります。現場では様々な“新しい実践”が始まっているからです。また、初等教育学科では、学生と教員間の「対話」を重視します。“こどもまんなか社会”における保育・教育実践とはどのようなものか、みなさんと談論風発することを楽しみにしています。

髙橋 貴志

Recommend

こちらもご覧ください。