10月20日(日)発達心理学研究室企画のホームカミングデイが開催されました。

第2部は坂本瞳さん(2022年度卒業生)によるOGスピーチ「発達心理学科での学びが今にどう繋がっている?-ゼミ教員とのトークセッション-」でした。在学中は眞榮城ゼミで学び、発達心理学会の幹事長、白百合祭実行委員のチャリティーイベントと大活躍した上に、司書資格や秘書検定も取得した才女です。現在は社会人2年目、工作機械メーカーの人事部・経営企画部にご勤務されています。

多くの業務の中、特に社員との関わり方や学生の採用面接、面談記録の作成などは発達心理学そのもので、学科での学びがおおいに生きているとお話しいただきました。また業務におけるイベント企画・運営、社外との調整、広報業務などは学会での経験がとても役立っているとのお話でした。現役の学生さんたちに向けて坂本さんから「社会人として難しい局面も経験するが、8割以上が発達心理学科の学びに助けられている。学科の授業はしっかり聞くように。そして学会・アルバイト・自己研鑽など自分でバランスを考えながら充実した学生生活を送ってください」とこれ以上にない力強いエールをいただきました。坂本先輩、ありがとうございました。

はじめに学科長の菅原ますみ教授から、開会のご挨拶とともに発達心理学科の略歴と現在の状況をご報告させていただきました。本学科は発達を軸にした心理学という特色に加え、公認心理師カリキュラムをも備えた日本では希少な学科です。卒論のテーマは多岐にわたり、就職状況も好調で、学部生の25%がさらなる専門性を目指して大学院へ進学します。とても誇らしく感じています!昨年度からは卒業生子女・在学生姉妹入試制度も導入し、実際に入学生をお迎えしています。私たち同窓の輪がどんどん広がっていくといいですね。

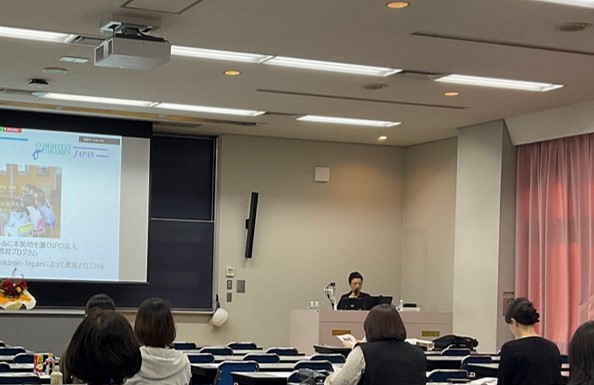

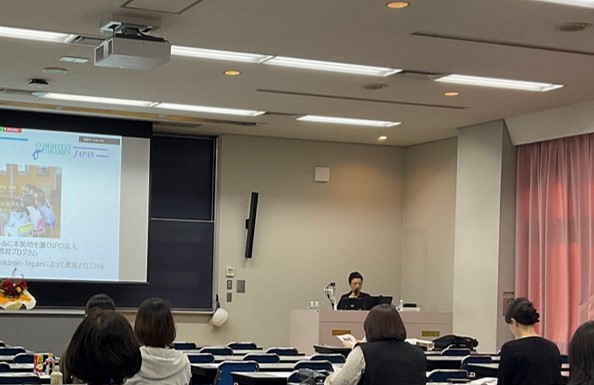

第1部は眞榮城和美准教授から「世界のSELから-Social and Emotional Learning(社会性と情動の学習)-」と題して、サバチカル報告をさせていただきました。SELとは「情動の認知と扱い方ならびに他人との共感的な思いやりのある対人関係を学習すること」(日本SEL学会HPより)といわれ、現在世界の多くの国々でたくさんの児童・生徒を対象にプログラムが実践されています。今回、メインの報告はシンガポールでの実践例でした。教育先進国として名高いシンガポールでは、知的教育と感情教育の両方が上手にプログラムされているとか。また科学館や体験型施設などにも感情コーナーが設置され、子どもたちが楽しく学べる工夫がたくさん盛り込まれているそうです。国を挙げて予防的心理教育に注力している様子が伝わってくるものでした。

その他の国々におけるSELの実践と研究についてもご紹介させていただきました。SELは心理学の中ではまだ新しい分野ですが、その効果は着々と立証されつつあります。日本のこれからのSELを眞榮城准教授が牽引し、深まりと広がりが大いに期待される講演でした。

第2部は坂本瞳さん(2022年度卒業生)によるOGスピーチ「発達心理学科での学びが今にどう繋がっている?-ゼミ教員とのトークセッション-」でした。在学中は眞榮城ゼミで学び、発達心理学会の幹事長、白百合祭実行委員のチャリティーイベントと大活躍した上に、司書資格や秘書検定も取得した才女です。現在は社会人2年目、工作機械メーカーの人事部・経営企画部にご勤務されています。

多くの業務の中、特に社員との関わり方や学生の採用面接、面談記録の作成などは発達心理学そのもので、学科での学びがおおいに生きているとお話しいただきました。また業務におけるイベント企画・運営、社外との調整、広報業務などは学会での経験がとても役立っているとのお話でした。現役の学生さんたちに向けて坂本さんから「社会人として難しい局面も経験するが、8割以上が発達心理学科の学びに助けられている。学科の授業はしっかり聞くように。そして学会・アルバイト・自己研鑽など自分でバランスを考えながら充実した学生生活を送ってください」とこれ以上にない力強いエールをいただきました。坂本先輩、ありがとうございました。

第3部の懇親会にはOG・在学生・教職員とそのお子様たちが集まってくださいました。初対面であっても、そこはさすがの同窓生。共有できる話題は尽きず大いに盛り上がりました。楽しい時間はあっという間に過ぎ、堀口康太准教授のご挨拶と集合写真撮影で閉会となりました。

早くも次回の開催が待ち遠しいですね。是非またお会いましょう!

中石 康江