国文学と言えば古典を思い浮かべるかもしれませんが、アニメやライトノベルにも日本の伝統は息づいています。好きな分野を違った角度から学んでみませんか?

Keywords for Learning

好きなコト、身近なモノが 大学の学びにつながる

3つの特色

日本文学の多様な領域を興味に応じて研究

上代から近代に至る、幅広い時代の文学研究者がそろっています。時代を超えて読み継がれる古典から、現代の流行作家まで、一人ひとりの興味と関心に応じて好きな分野が学べます。演劇や落語、あるいは浮世絵などの日本文化への興味を深めたり、映画化された作品と原作の比較をしたりなど多様な視点から研究できます。

日本語の変遷としくみを学び理解を深める授業

普段何気なく使用している日本語を研究対象として捉え直し、客観的に分析します。文字、文法、言葉の意味など、日本語のさまざまな側面について、そのしくみや歴史的変遷を解き明かすと共に、若者言葉や敬語など、現代の私たちにとって身近な表現についても考えます。

日本語の教え方を基礎から学ぶプログラムを設置

世界で日本や日本の文化に興味を持つ人が増えています。国語国文学科では、「登録日本語教員養成プログラム」を設置。教え方を学ぶ授業に加えて、留学生と一緒に学ぶ授業もあります。また、実習は国内・海外から選ぶことができ、日本語を通じて異文化に触れる機会もあります。

4年間の学び

1年次

「基礎演習」を中心に、研究に必要な知識とスキルを習得

国語国文学科で学べる領域は広く、古典から近代以降の文学、また、日本語学や日本語教育、漢文学と実に豊富で多彩です。1年次には自分が本当に好きな分野は何か、「基礎演習」をはじめとする授業を通して確かめていきます。「国語国文学入門」では、専任教員が自己紹介を兼ねて分野の紹介を行いますので、様々な領域での学ぶ内容や楽しさ・面白さを理解することができます。

2年次

「総合研究」で自身の興味・関心を絞り込む

3年次のゼミ選択に向けて、「総合研究」で国語国文学の学問分野の広がりについて理解を深め、その中からより深く学びたい分野を見極める段階に入ります。1,2年次の学習で国語学・国文学の基礎的な知識と研究方法を身に着け、次年度からの専門的な学びに備えます。

3年次

選択したテーマを研究するゼミに所属

自分の興味、関心に従って選択した「テーマ別研究(ゼミ)」に所属し、卒業論文で取り組むテーマについて詳しく調べ、考察していきます。3年次からは少人数制の「演習」の授業がより多くなり、授業での主体性も求められるようになります。授業でのディスカッションを通して、どのような表現、資料を使えば内容を正しく伝えられるのか考え、詳しく説明する力や、発表者が示した資料を読み込み、疑問点を探して質問する力などを養っていきます。

「テーマ別研究」で探究できる領域

古典文学

奈良時代から江戸時代までの文学作品が対象。

(例)

奈良時代:『万葉集』『古事記』

平安時代:『伊勢物語』『落窪物語』『源氏物語』『枕草子』

鎌倉時代:『とりかへばや物語』『宇治拾遺物語』

室町時代:『浦島太郎』『木幡狐』などのお伽草子

江戸時代:西鶴や芭蕉、演劇・落語・浮世絵

近代文学

近代の文学作品は、簡単に手にとって楽しむことができますが、1・2年次の学びを体得したとき、新たな姿が見えてきます。興味のあるテーマを掘り下げていきます。

(例)

- 『源氏物語』は現代小説や私たちの生き方にどんな影響を及ぼしているのか

- 『吾輩は猫である』からアニメ『猫の恩返し』に至るまで「猫」はどのように描かれてきたか

- 宝塚とディズニーの比較

国語学・日本語教育

『万葉集』の時代から現代に至るまでの文学作品や辞書などを活用しながら、

日本語の特徴や歴史を探究します。

- 漢字や仮名、ローマ字、係り結び、ことばの意味の変化

- 日常生活で気になる言葉や表現( 若者言葉、流行 語、方言、敬語など)

- 日本語を母語としない人が日本語を学ぶときに直面する問題点

4年次

卒業論文完成を目指す

4年間の学びの集大成として卒業論文に取り組みます。「テーマ別研究(ゼミ)」の授業では、自己の卒業論文の内容について報告し、教員やゼミ生との間で質疑応答を繰り返し行い、卒業論文の完成度を高めていきます。卒業論文という長い文章を書くことは、全体的な構成や効果的な論じ方、ルールに則った書き方なども学ぶことにもなり、資料作成方法のスキルを高められます。

TOPICS

日本語教員に必要な知識と教え方を学ぶ「登録日本語教員養成プログラム」

「登録日本語教員養成プログラム」(全学科対象)では、日本語を母語としない方への、日本語の教え方を学習します。ふだん、使い慣れている「日本語」を新たな視点から捉え直すとともに、海外協定校の学生との交流を通して、異文化交流についても考えます。新しい国家資格「登録日本語教員」にも対応(※)。国語国文学科の専門分野との親和性は高く、あわせて履修している学生も多いです。

※所定の単位を修得し、修了すると、「登録日本語教員」の資格取得に必要な基礎試験が免除されます。

授業紹介ショート動画

▲「授業のリアルを覗こう!近代文学講義」

▲「授業のリアルを覗こう!国語学演習」

ピックアップ授業

基礎演習(変体仮名)

私たちが使う仮名は漢字を基にして日本で作られた文字です。歴史の中で、現代の平仮名や片仮名へと移り変わりました。平仮名の昔の字体は「変体仮名」と呼ばれ、書道作品やお店の看板などに名残があります。

テーマ別研究

3年次に「古典文学」「近代文学」「国語学・日本語教育」から関心のあるテーマを研究するゼミに所属し、自分の意見や分析をまとめて発表。4年次には、選択したテーマをさらに深く掘り下げ、卒業論文を完成させます。

文学史

文学史上の著名作品を受講生と一緒に読みながら、表現や内容の特徴を解説していく授業です。作品が書かれた時代背景や作者についての文学史的知識を読解に活かすことで、文学の面白さをより深くお伝えしていきます。

国語国文学特講(表現学)

さまざまな文章を書いたり、スピーチをしたりする授業です。特に、本学発行の冊子「神無月」に掲載する作品を作る活動を通して、「書く」「話す」能力を伸ばすことを目標にしています。

国語国文学特講(演劇)

日本の古典芸能・演劇を古代、中世、近世、近代、現代と時代別に学ぶ授業です。芸能・演劇とその隣接文化である絵画、音楽との関連性、文学作品等にも触れながら日本文化を学んでいきます。

近代文学講義

不思議な魅力で私達を惹きつける異界や異形達。授業では江戸川乱歩や星新一等の物語にあらわれる、その力に迫ります。また、その力が今も多彩なジャンルの作品に受け継がれていることを、映画や音楽、アニメ・漫画、ゲーム等に触れ実感として味わっていきます。

日本中世史

鎌倉時代後期から江戸幕府成立までの時代をとりあげ、その時代に生きた人々の様子や中世の東国社会について学んでいきます。史跡や博物館見学などの学外授業も行われますので、歴史を身近に感じることができるようになるでしょう。

異文化とコミュニケーション

日本語教育場面や他文化の人とのコミュニケーションの具体例、または体験を通して、自己の常識や言語行動を振り返ります。文化の異なる人とのコミュニケーション、そして多文化共生社会について考えていく授業です。

卒業論文題目(2024年度)

| 分野 | 題目 | 副題 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 近代 | 湊かなえ『告白』にみるイヤミスの特徴と魅力 | |

| 2 | 古典 | 『更級日記』における女性の生涯と信仰について | |

| 3 | 日本語 | 女性アイドルグループにおける歌詞の表現特性について | |

| 4 | 近代 | 有島武郎『或る女』試論 | |

| 5 | 古典 | 近世文学における狐 | その他の時代との比較を通じて |

| 6 | 古典 | 『平家物語』と能から見る平重衡の罪と往生 | |

| 7 | 日本語 | 感謝表現の使用実態 | 「ありがとう」と「すみません」の使い分けから見る日本語教育の課題 |

| 8 | 近代 | 梶井基次郎の作品における「感覚」の追求 | |

| 9 | 日本語 | 多文化共生を目指す為の問題点について | 少子化日本の解決策 |

| 10 | 古典 | 西山宗因に見る月・花の句 | 恋俳諧を中心に |

| 11 | 近代 | 遠藤周作『深い河』論 | |

| 12 | 日本語 | 自称詞「ボク」と「オレ」のキャラクター的特徴 | |

| 13 | 近代 | 江戸川乱歩『人間椅子』論 | |

| 14 | 近代 | 花村紅緒に結実する明治大正女学生像とヒロイン像 | |

| 15 | 近代 | 児童文学雑誌『赤い鳥』論 | 創刊当初から現代に与える影響 |

| 16 | 日本語 | 異文化コミュニケーション場面での非言語行動の比較 | 表情の読み取りにおける文化差に焦点を当てて考える |

| 17 | 近代 | 川端康成『少年』論 | |

| 18 | 近代 | カツセマサヒコ『夜行秘密』についての考察 | 『夜行秘密』の特性を踏まえて |

| 19 | 古典 | 紀行文における大坂考 | |

| 20 | 古典 | 撫牛信仰の研究 | |

| 21 | 日本語 | 初対面場面における敬語使用 | 接触場面、母語場面からみるスピーチスタイルシフトについて |

| 22 | 古典 | 安徳天皇の行方について | 水の都か、大往生か、 |

| 23 | 日本語 | オノマトペ「しとしと」の通時的研究 | |

| 24 | 古典 | 『源氏物語』における六条御息所 | 物の怪を中心に |

| 25 | 日本語 | 化粧品に関するオノマトペ | |

| 26 | 近代 | 宮澤賢治『イーハトーヴ童話 注文の多い料理店』論 | 自然と人間について |

| 27 | 近代 | 中原中也と中原中也作品の考察 | 生い立ちと性格から |

| 28 | 近代 | 野田秀樹『エッグ』論 | |

| 29 | 近代 | 遠藤周作『深い河』論 | |

| 30 | 近代 | 太宰治の人格形成に拘わったもの | 大庭葉蔵と太宰治 |

| 31 | 日本語 | 書き言葉における「やさしい日本語」 | |

| 32 | 近代 | 江戸川乱歩が描く女像 | 人形と異界の観点から |

| 33 | 近代 | 芥川龍之介『秋』論 | 『葱』との比較 |

| 34 | 日本語 | 日本語オノマトペの研究 | チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』を対象とした日英訳比較 |

| 35 | 近代 | 男性の視点から考える近代文学の恋愛観 | |

| 36 | 古典 | 吉原遊廓の遊女から見る女性美の変化 | |

| 37 | 日本語 | 日本語学習者の感じる学習困難点の分析 | |

| 38 | 古典 | 熊野信仰の探究 | |

| 39 | 近代 | アイドル文化からみた現代的歌詞の変容 | &TEAMの楽曲を中心に |

| 40 | 近代 | 近代文学に描かれた欲望について | |

| 41 | 古典 | 桜の和歌 | |

| 42 | 古典 | 『蜻蛉日記』論 | 藤原兼家を中心に |

| 43 | 近代 | 『人質の朗読会』論 | 第一夜、第二夜における作品の特徴と作者の意図 |

| 44 | 近代 | 坂口安吾『桜の森の満開の下』、『夜長姫と耳男』における男と女の関係について | 振り回される男と振り回す女 |

| 45 | 近代 | 梶井基次郎と空想について | |

| 46 | 近代 | 谷崎潤一郎が描く女性像 | 初期から中期の作品をめぐって |

| 47 | 古典 | 鴨長明と兼好の無常観について | 『方丈記』と『徒然草』を中心に |

| 48 | 近代 | 安部公房『他人の顔』論 | |

| 49 | 近代 | 樋口一葉の作品からみる女性観 | 結婚した女性が登場する作品を中心に |

| 50 | 近代 | 『鬼滅の刃』論 | |

| 51 | 日本語 | JーPOPの歌詞分析 | |

| 52 | 近代 | 『山月記』の現代的受容の考察 | |

| 53 | 近代 | 三島由紀夫『金閣寺』論 | |

| 54 | 日本語 | 「すみません」と「ありがとう」の特徴 | 性差に注目して |

| 55 | 近代 | 樋口一葉論 | 明治期の女性のあり方 |

| 56 | 近代 | 谷崎潤一郎『痴人の愛』論 | ファム・ファタルをめぐって |

| 57 | 古典 | 六条御息所から考える「メンヘラ」の表象 | |

| 58 | 近代 | 現代の推し活とSNSの関係性 | 『推し、燃ゆ。』を用いて |

| 59 | 近代 | 谷崎潤一郎と女性の存在 | |

| 60 | 古典 | 『百人一首』の恋の歌 | |

| 61 | 近代 | 江戸川乱歩作品における視覚の果たす役割 | 『D坂の殺人事件』と『屋根裏の散歩者』について |

| 62 | 日本語 | オネエ言葉の構造と使用場面:日本社会におけるジェンダー表現 | |

| 63 | 近代 | 宮澤賢治『銀河鉄道の夜』論 | 異空間の役割について |

| 64 | 日本語 | 年代別調査からみる若者言葉の特徴 | |

| 65 | 古典 | 『新可笑記』における二つの笑い | |

| 66 | 古典 | 装束と色彩の表現がもたらす効果についての考察 | 『源氏物語』の紫の上と女君たち |

| 67 | 古典 | 『とりかへばや物語』で描かれる男女像 | |

| 68 | 古典 | 『玉藻の草子』から見る妖狐の研究 | |

| 69 | 近代 | 太宰治の戦争文学について | 作品に秘められた反戦思想 |

| 70 | 古典 | 『落窪物語』論 | あこきを中心にして |

| 71 | 近代 | 宝塚歌劇での近代文学作品上演におけるアダプテーションについて | 『春琴抄』『舞姫』を実例として |

| 72 | 日本語 | 伊曽保物語における動物の名称について | |

| 73 | 日本語 | ディズニー作品から見る女性翻訳語の変遷 | |

| 74 | 近代 | メディアにおける音楽表現 | |

| 75 | 日本語 | 「わし~じゃ」系キャラの言葉と人物像 | 10代20代のキャラクターに注目して |

| 76 | 近代 | 明治時代の女性の生きづらさについて | 樋口一葉の小説から |

| 77 | 日本語 | 対面会話とオンライン会話における会話分析 | 台湾日本語学習者と日本語母語話者におけるフィラー |

| 78 | 古典 | 『凱陣八島』考 | 西鶴・近松作者説をめぐって |

| 79 | 近代 | 梶井基次郎の死生観 | |

| 80 | 古典 | 山東京伝『人間一生胸算用』論 | 「心」と「気」の違いと駄洒落の存在意義 |

| 81 | 日本語 | 助動詞「ます」の命令形「まし」「ませ」の使われ方について | |

| 82 | 近代 | 芥川龍之介『地獄変』論 | |

| 83 | 日本語 | 「ら抜き言葉」使用時の意識の差について | |

| 84 | 古典 | 『源氏物語』における花散里という女性 | 漫画『あさきゆめみし』との比較を通して |

必修外国語

英語、フランス語、中国語、韓国語(いずれか1科目を選択)

取得可能資格等

- 中学校教諭一種(国語)

- 高等学校教諭一種(国語)

- 登録日本語教員養成プログラム ※1

- グローバルビジネスプログラム ※2

- ホスピタリティ・マネジメントプログラム ※2

- 数理・データサイエンス・AI教育プログラム ※2

- 司書

- 司書教諭 ※3

※1 所定の単位を修得し、修了すると、「登録日本語教員」の資格取得に必要な基礎試験が免除されます。

※2 所定の単位を取得すると、本学発行の「修了認定書」が授与されます。

※3 司書教諭は、教職課程履修者(小・中・高)が履修できる課程です。

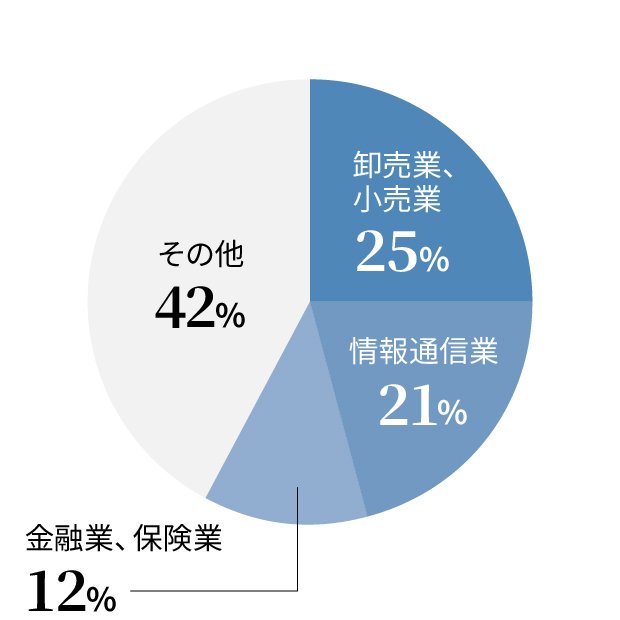

主な卒業後の進路(2024年度卒業生)

【卸売業、小売業】

ユアサ商事株式会社/株式会社成城石井/ブルーブルーエジャパン株式会社/株式会社アイセイ薬局

【情報通信業】

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社/株式会社東邦システムサイエンス/株式会社IIJエンジニアリング/株式会社NSD

【サービス業(他に分類されないもの)】

公益財団法人JKA/UTエフサス・クリエ株式会社

【金融業、保険業】

イー・ギャランティ株式会社/株式会社日産フィナンシャルサービス/明治安田生命保険相互会社/日本生命保険相互会社/明治安田保険サービス株式会社/共栄火災海上保険株式会社

【学校教育】

成田高等学校・同付属中学校(成田山教育財団)/東京都公立中学校

【複合サービス事業】

東京みどり農業協同組合/東京中央農業協同組合(JA東京中央)

【生活関連サービス業、娯楽業】

株式会社ディアーズ・ブレイン

【地方公務】

東郷町役場

【法務】

ベリーベスト法律事務所

【物品賃貸業】

株式会社アクティオ

学科長メッセージ

幼い頃から自分の生き方に不器用さを感じていた私は、大学で何を学ぶか選択しなければならないとき、そういう不器用さを分析し、コンプレックスを克服できるような学問を学びたいと考えました。最適なのは哲学だと思いましたが、この領域に進むには英語やドイツ語、フランス語の習得が必要で、語学が苦手な私は諦めざるをえませんでした。自分が国語国文学を選んだのは、消極的な理由からです。

ところが、学科に入ると、『源氏物語』や歌舞伎、現代小説を純粋に愛し、学ぶことを楽しんでいる学生が何人もいて、強い刺激を受けました。自分でいろいろな作品に触れてみると、哲学と同様に、いやむしろ哲学以上に、生きることや人間存在の光と闇を深く考えさせる力があると実感しました。今では、国語国文学という領域には、自己をとことん深め、思いがけない場所に連れ出してくれる力があると確信しています。

私たちは皆さんに、単なる文学知識の習得にとどまらず、自己変革の場を提供することをお約束します。

井上 隆史

Recommend

こちらもご覧ください。