NEWS

-

2025.12.26イベント【開催報告】12/21『冬季オープンキャンパス』を開催しました!

2025.12.26イベント【開催報告】12/21『冬季オープンキャンパス』を開催しました! -

2025.12.20MOVIE魅力あふれる6つの学科「授業紹介ショート動画」を公開しました!

2025.12.20MOVIE魅力あふれる6つの学科「授業紹介ショート動画」を公開しました! -

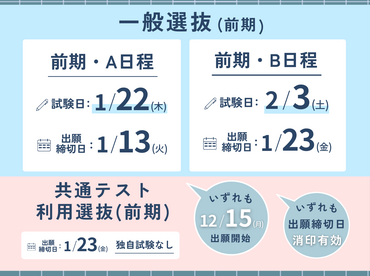

2025.12.15入試情報【出願受付開始】一般選抜(前期)・共通テスト利用選抜(前期)

2025.12.15入試情報【出願受付開始】一般選抜(前期)・共通テスト利用選抜(前期) -

2025.12.12入試情報動画「10分で分かる!白百合の一般選抜(前期)対策ポイント」を公開しました

2025.12.12入試情報動画「10分で分かる!白百合の一般選抜(前期)対策ポイント」を公開しました -

2025.12.11イベント【事前受付中】12月21日(日) 『冬季オープンキャンパス』企画PICK UP!

2025.12.11イベント【事前受付中】12月21日(日) 『冬季オープンキャンパス』企画PICK UP! -

2025.12.10PICK UP[発達心理学科] 子ども家庭センター実習を通して生活にねざした「心理的支援」を知る《心理実習》

2025.12.10PICK UP[発達心理学科] 子ども家庭センター実習を通して生活にねざした「心理的支援」を知る《心理実習》 -

2025.12.09PICK UPソニー銀行との産学連携プロジェクトが今年も始動 ― 《金融リテラシー》を学びながら《リーダーシップ》を実践的に身につける

2025.12.09PICK UPソニー銀行との産学連携プロジェクトが今年も始動 ― 《金融リテラシー》を学びながら《リーダーシップ》を実践的に身につける -

2025.12.05PICK UP“周産期心理士”を目指し学ぶ白百合生の活動がメディアで取り上げられました

2025.12.05PICK UP“周産期心理士”を目指し学ぶ白百合生の活動がメディアで取り上げられました -

2025.12.03入試情報2026年度 一般選抜(後期)「特別小論文」テーマ・資料の公表について

2025.12.03入試情報2026年度 一般選抜(後期)「特別小論文」テーマ・資料の公表について -

2025.11.21イベント12/21(日) 『冬季オープンキャンパス』 事前受付開始!

2025.11.21イベント12/21(日) 『冬季オープンキャンパス』 事前受付開始! -

2025.11.18PICK UP[発達心理学科] 自身の研究テーマを深める《心理学専門演習》【ゼミ紹介/鈴木忠ゼミ】

2025.11.18PICK UP[発達心理学科] 自身の研究テーマを深める《心理学専門演習》【ゼミ紹介/鈴木忠ゼミ】 -

2025.11.11入試情報【出願受付開始】総合型選抜(Ⅱ期)

2025.11.11入試情報【出願受付開始】総合型選抜(Ⅱ期) -

2025.11.04入試情報「合格者向けサイト」を公開しました

2025.11.04入試情報「合格者向けサイト」を公開しました -

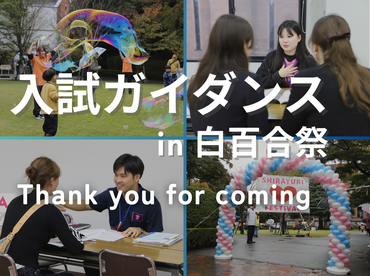

2025.10.29イベント【開催報告】10/26『入試ガイダンス in 白百合祭』を開催しました!

2025.10.29イベント【開催報告】10/26『入試ガイダンス in 白百合祭』を開催しました! -

2025.10.24PICK UP《つながるカフェ》で先輩を囲むひととき ― プログラムの学びを活かし飛躍する白百合生(航空/国際物流・輸送/ホテル)

2025.10.24PICK UP《つながるカフェ》で先輩を囲むひととき ― プログラムの学びを活かし飛躍する白百合生(航空/国際物流・輸送/ホテル) -

2025.10.22イベント大学院説明会(英語英文学専攻)のお知らせ

2025.10.22イベント大学院説明会(英語英文学専攻)のお知らせ -

2025.10.20イベント【事前受付中】10月26日(日) 『入試ガイダンス in 白百合祭』企画PICK UP!

2025.10.20イベント【事前受付中】10月26日(日) 『入試ガイダンス in 白百合祭』企画PICK UP! -

2025.10.18お知らせ2026年度 自己推薦入試(Ⅰ期)の試験問題について

-

2025.10.08PICK UPパレスホテル/東急ホテルズ&リゾーツ/HIS ― 独自提携企業で「ホスピタリティインターンシップ研修」を実施

2025.10.08PICK UPパレスホテル/東急ホテルズ&リゾーツ/HIS ― 独自提携企業で「ホスピタリティインターンシップ研修」を実施 -

2025.10.07入試情報【出願受付開始】2026年度 外国人留学生入試・編入学試験・大学院入試11月期

2025.10.07入試情報【出願受付開始】2026年度 外国人留学生入試・編入学試験・大学院入試11月期 -

2025.10.03PICK UPウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(アメリカ・フロリダ州)で「海外文化共創研修」を実施

2025.10.03PICK UPウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(アメリカ・フロリダ州)で「海外文化共創研修」を実施 -

2025.09.30PICK UP「海外文化共創研修」(カンボジア)で SDGs〔持続可能な開発目標〕をテーマに協働

2025.09.30PICK UP「海外文化共創研修」(カンボジア)で SDGs〔持続可能な開発目標〕をテーマに協働 -

2025.09.29入試情報入試実施に伴う入構制限について(10/11、10/18)

-

2025.09.26イベント10/26(日) 『入試ガイダンス in 白百合祭』 事前受付開始!

2025.09.26イベント10/26(日) 『入試ガイダンス in 白百合祭』 事前受付開始! -

2025.09.19入試情報2026年度「一般選抜・共通テスト利用選抜」の出願要項公開について

-

2025.09.17イベント【開催報告】9月14日オープンキャンパスを開催しました!

2025.09.17イベント【開催報告】9月14日オープンキャンパスを開催しました! -

2025.08.22VOICE在学生の声 Vol.10 「一人ひとりが輝けるお茶会」裏千家茶道部

2025.08.22VOICE在学生の声 Vol.10 「一人ひとりが輝けるお茶会」裏千家茶道部 -

2025.08.19VOICE在学生の声 Vol.9 「新しい出会いや挑戦」チアリーディング部

2025.08.19VOICE在学生の声 Vol.9 「新しい出会いや挑戦」チアリーディング部 -

2025.06.06お知らせ[フランス語フランス文学科] 高校生のための「フランス語サマースクール」《準初心者クラス》《経験者クラス》の受付締切が早まる可能性があります!

2025.06.06お知らせ[フランス語フランス文学科] 高校生のための「フランス語サマースクール」《準初心者クラス》《経験者クラス》の受付締切が早まる可能性があります! -

2025.06.02お知らせ[フランス語フランス文学科] 2025年度 高校生のための「フランス語サマースクール」受講者募集【受付終了】のお知らせ

2025.06.02お知らせ[フランス語フランス文学科] 2025年度 高校生のための「フランス語サマースクール」受講者募集【受付終了】のお知らせ -

2025.05.21MOVIE授業体験!夢ナビ講義動画 国語国文学科

2025.05.21MOVIE授業体験!夢ナビ講義動画 国語国文学科 -

2025.05.15お知らせ『大学案内2026』完成について

2025.05.15お知らせ『大学案内2026』完成について -

2025.05.14MOVIE授業体験!夢ナビ講義動画 児童文化学科

2025.05.14MOVIE授業体験!夢ナビ講義動画 児童文化学科 -

2025.04.18MOVIE授業体験!夢ナビ講義動画 発達心理学科

2025.04.18MOVIE授業体験!夢ナビ講義動画 発達心理学科 -

2025.03.17MOVIE【アシアナ航空】海外ホスピタリティ研修の様子を動画でお届け!

2025.03.17MOVIE【アシアナ航空】海外ホスピタリティ研修の様子を動画でお届け! -

2024.12.20VOICE在学生の声 Vol.8 舞台制作のすべてを自分たちで実践!大好きで、楽しかった『舞台芸術実践プログラム』

2024.12.20VOICE在学生の声 Vol.8 舞台制作のすべてを自分たちで実践!大好きで、楽しかった『舞台芸術実践プログラム』 -

2024.12.02お知らせ白百合は「登録日本語教員」養成機関の文科省登録を一早く認められました!

-

2024.11.28お知らせ文学部の新しい取り組みが大学通信ONLINEに掲載されました

-

2024.11.01お知らせ合格者向けメッセージを掲載しました

-

2024.10.24お知らせ「2025年度 一般選抜(前期) 受験対策アドバイス」動画を公開!

-

2024.10.16MOVIEWhat’s in my bag? ~フランス語フランス文学科~

-

2024.10.09MOVIEWhat’s in my bag? ~初等教育学科~

2024.10.09MOVIEWhat’s in my bag? ~初等教育学科~ -

2024.10.02MOVIEWhat’s in my bag? ~国語国文学科~

2024.10.02MOVIEWhat’s in my bag? ~国語国文学科~ -

2024.09.25VOICE卒業生の声vol.4「日本語教師って素敵な職業!」

2024.09.25VOICE卒業生の声vol.4「日本語教師って素敵な職業!」 -

2024.09.03VOICE在学生の声 Vol.7 東京カトリック5大学合同プロジェクト「 “繋” (つなぐ)をテーマに出会った財産」

-

2024.08.16VOICE卒業生の声 Vol.3「お客様の心に残るホテルステイを目指して」

2024.08.16VOICE卒業生の声 Vol.3「お客様の心に残るホテルステイを目指して」 -

2024.04.30VOICE卒業生の声 Vol.2 「今につながるフランス文化の学び」

2024.04.30VOICE卒業生の声 Vol.2 「今につながるフランス文化の学び」 -

2024.03.13VOICE在学生の声 Vol.6 「学科や学年、世代を超えた、白百合の《つながり》を感じる瞬間」